离开致用不必谈心学,不必称阳明

一、盘子谈心学,致用是前提。

如何理解阳明心学的核心:心即理、致良知、知行合一?

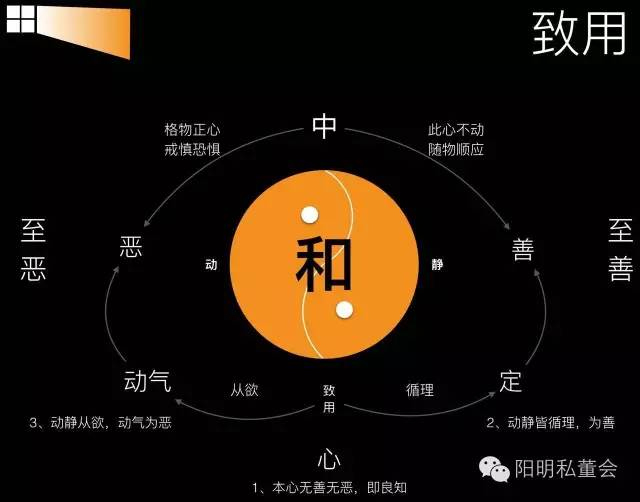

鄙人以为,关键在致用二字上!儒家哲学从来就讲致用,所谓格致诚正,最终是为了修齐治平!所以,离开致用,谈心学就是空谈,就是扯淡!这也是阳明学后来之各个流派分歧的根本所在。

为何致用对于理解阳明心学如此重要?下面以我之理解,浅释心即理、致良知和知行合一之形成和意义!

1

所谓心即理者:心主身,心感万物,身亦为物;万物不能离心性而致用;本心无善无恶,物性无善无恶,是以心性相通感,即心之灵明自觉即物之性,此即良知;

理为性之凝聚,世间百事无缺性之理,世间万物无脱理之性,是以心之所感即理之存用,是以为心即理;

2

所谓致良知者:致用有循理、从欲和盲从,循理为静为善,从欲为动为恶,盲从虽不知罪仍或为恶,若要所作所为能心安理得,则要随心感/识物性,此即为致良知,也即是顺天应道/敬天爱人,所以要格物/要穷理/要持中道,是以为致良知者,乃致致用之良知。

3

所谓知行合一者:既知致用之良知,所以要事事物物致良知,时时刻刻致良知,此即为知行合一(我建议去掉合字,改为一知行,因为多一个合字尚有一个合的过程,实则知行本为一体,如阴阳不分),如此往复,而至化境,终达圣学之究竟,自然能做到随物顺应,变动不居;最终做到此心不动,随机应变,顺应是良知,退藏亦是良知的“真不朽”境界!

是以为离致用不必谈心学,离致用不必称阳明!离致用不必谈良知,离致用不必谈本心!这也是心学强调“事上磨练”之关键!

是以为离致用谈心学易入佛老二氏之虚静寂灭无情无义无为无以为……之境。

空谈不是儒学,空谈更不是心学!

是以为,心学是致用之学!

2016年8月1日星期一盘子于深圳

二、钱穆谈王学修行

讲理学最忌的是搬弄几个性理上的字面,作训诂条理的工夫,却全不得其人精神之所在。

次之则争道统,立门户。尤其是讲王学,上述的伎俩,更是使不得。

王学虽说是简易直捷,他的简易直捷,还从深细曲折处来。

这是一本四五万字的小册子,若要把王学的深细曲折处一一剖示,自所不能;但王学之真着精神处,亦已扼要地显露。

读者须脱弃训诂和条理的眼光,直透大义,反向自心,则自无不豁然解悟。

为要指点争道统、闹门户的无聊,在起首增了两章,在结梢又添了一章,讲及北宋以下理学诸儒的努力和见地,直到阳明末后,以及清儒。

虽则粗略已极,对于王学真切的认识上,决非无补。至于阳明一生事业,因本书体裁所限,不得不格外地从略。

在第三、第四和第八章里,虽也叙到个大概,到底有不完不备之嫌。阳明讲学,偏重实行,事上磨练。是其着精神处。

讲王学的人,自然不可不深切注意于阳明一生的事业。

读者能把阳明全书裹详细的年谱和近人余重耀的阳明先生传纂仔细一读,庶无缺憾宗。

本书所引各家原文均据黄氏父子两学案,别有称举;则随条附注,此不备列。

著者在人事纷拏之际,草促成书,未能精心结撰。

本所欲言,十不得一,而气脉文理亦先后有殊。此则深所自疚宗。其纰缪处

以待大雅之教正

民国十九年三月无锡钱穆识

三、阳明子示弟立志说

夫学,莫先于立志。志之不立,犹不种其根而徒事培拥灌溉,劳苦无成矣。世之所以且,随俗习非,而卒归于污下者,凡以志之弗立也。故程子曰:“有求为圣人之志,然后可与共学。”人苟诚有求为圣人之志,则必思圣人之所以为圣人者安在。非以其心之纯乎天理而无人欲之私与?圣人之所以为圣人,惟以其心之纯乎天理而无人欲,则我之欲为圣人,亦惟在于此心之纯乎天理而无人欲耳。欲此心之纯乎天理而无人欲,则必去人欲而存天理。务去人欲而存天理,则必求所以去人欲而存天理之方。求所以去人欲而存天理之方,则必正诸先觉,考诸古训,而凡所谓学问之功者,然后可得而讲,而亦有所不容已矣。

夫所谓正诸先觉者,既以其人为先觉而师之矣,则当专心致志,惟先觉之为听。言有不合,不得弃置,必从而思之;思之不得,又从而辨之,务求了释,不敢辄生疑惑。故记曰:“师严,然后道尊;道尊,然后民知敬学。”苟无尊崇笃信之心,则必有轻忽慢易之意。言之而听之不审,犹不听也;听之而思之不慎,犹不思也;是则虽曰师之,犹不师也。

夫所谓考诸古训者,圣贤垂训,莫非教人去人欲而存天理之方,若五经、四书是也。吾惟欲去吾之人欲,存吾之天理而不得其方,是以求之于此,则其展卷之际,真如饥者之于食,求饱而已;病者之于药,求愈而已;暗者之于灯,求照而已;跛者之于杖,求行而已。曾有徒事记诵讲说,以资口耳之弊哉!

夫立志亦不易矣。孔子,圣人也,犹曰:“吾十有五而志与学,三十而立。”立者,志立也。虽至于“不逾矩”,亦志之不逾矩也。志岂可易而视哉!夫志,气之帅也,人之命也,木之根也,水之源也。源不濬则流息,根不植则木枯,命不续则人死,志不立则气昏。是以君子之学,无时无处而不以立志为事。正目而视之,无他见也;倾耳而听之,无他闻也。如猫捕鼠,如鸡覆卵,精神心思凝聚融结,而不知有其他,然后此志常立,神气精明,义理昭著。一有私欲,即便知觉,自然容住不得矣。故凡一毫私欲之萌,只责此志不立,即私欲便退;听一毫客气之动,只责此志不立,即客气便消除。或怠心生,责此志,即不怠;忽心生,责此志,即不忽;燥心生,责此志,即不燥;妒心生,责此志,即不妒;忿心生,责此志,即不忿;贪心生,责此志,即不贪;傲心生,责此志,即不傲;吝心生,责此志,即不吝。盖无一息而非立志责志之时,无一事而非立志责志之地。故责志之功,其于去人欲,有如烈火之燎毛,太阳一出,而魍魉潜消也。

自古圣贤因时立教,虽若不同,其用功大指无或少异。《书》谓“惟精惟一”,《易》谓“敬以直内,义以方外”,孔子谓“格致诚正,博文约礼”,曾子谓“忠恕”,子思谓“尊德性而道问学”,孟子谓“集义养气,求其放心”,虽若人自为说,有不可强同者,而求其要领归宿,合若符契。何者?夫道一而已。道同则心同,心同则学同。其卒不同者,皆邪说也。

后世大患,尤在无志,故今以立志为说。中间字字句句,莫非立志。盖终身问学之功,只是立得志而已。若以是说而合精一,则字字句句皆精一之功;以是说而合敬义,则字字句句皆敬义之功。其诸“格致”,“博约”,“忠恕”等说,无不吻合。但能实心体之,然后信予之非妄也。