这本书在日本被尊为“宇宙之书”,在中国却被忽视

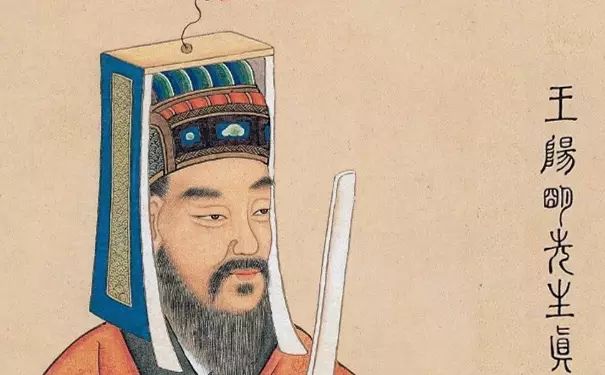

王阳明

明代思想家、军事家,

心学集大成者

“心者身之主也,而心之虚灵明觉,即所谓本然之良知也。”

——《传习录》

王阳明的《传习录》,在日本被称为“宇宙之书”,

在中国却几乎没人关注。

稻盛和夫在中国出版了18本书,

阐述一个论点:作为人何谓正确?

企业家每天要作出决策,做与不做是判断,

判断的基本不应基于得失,应该基于“良知”。

阳明先生核心的思想是“致良知”。

阳明先生讲了一段话:“学问成熟,良知清澈”,

告诉我们要随时随地致良知。

如:好利好色等私心杂念应撤掉,

展现超人智慧,明示不乱。

私心杂念每天少一点,天也就明朗一些,

我们生活在复杂的时代,需要智慧,

今天的中国形势有点萧条,企业家都在探讨,

怎样的企业战略才能冲出重围?

我想说的是,最根本的战略就是“致良知”,

面对如此复杂的局面,

只需要把内心的灯打开就可以了。

王阳明悟到了什么?

1508年,阳明先生36周岁,本命年。

史上最荒唐的皇帝和最富有的太监,将此鱼米之乡的书生发配到穷乡僻壤贵州龙场,当一个驿站的小头目。

职位卑微却成就了伟大的思想,与世隔绝却打开了宇宙智慧的大门。

古往今来,儒释道兼修、知行合一、文治武功,恐怕是前无古人,后无来者。

龙场悟道这一点睛之笔,构筑了阳明哲学的四块基石。

01 无善无恶之体

开悟后的阳明先生与释迦牟尼一样,发现“吾心即天理”。

“佛氏所说,不思善不思恶时认本来面目,本来面目即吾圣门所谓良知……

只是一念良知,彻头彻尾,无始无终,即是前念不灭,后念不生。”

“本体只是太虚。太虚之中,日月星辰雨露雷阴霾噎气,何物不有?

而又何一物得为太虚之障?

人心本体亦复如是。”

心之本体就是太虚;“太虚”其实就是道家和佛家所说的“无中生有”的“无”。

太虚并非我们个人私有,却又构成我们每个人在宇宙中存在的基础,

所以,心之本体也就是天地之心,生生不息。

道、天理、良知及万物之理本来就是一码事,所谓“心外无理,心外无物”。

用六祖慧能的话讲,良知、天理、心之本体本来就是如如不动、无善无恶、非善非恶,

也就是说,菩提本非树,明镜亦非台;本来无一物,何处惹尘埃!

02 有善有恶意之动

天理与良知虽是无善无恶,但是触景生情之后的喜怒哀乐,却有善恶之分。

“如见儒子入井,则生恻隐之心,此谓心之应事而发为具体之善;

见邻有妙龄处子,生杀其亲而逾墙搂抱之心,此谓心应事而发为具体之恶。”

良知本无善恶,触景生情即生善恶之意,一旦意念出现,就已经属于“行”了,

因而修身养性,必须在此时就下功夫。

于是,阳明先生否定朱熹的“先知、后行”思想,提出了著名的“知行合一”论断。

“如好好色,如恶恶臭。见好色属知,好好色属行。”

只见那好色时已自好了,不是见了后又立个心去好;

闻臭恶属知,恶恶臭属行。只闻那臭恶时已自恶了,不是闻了后别立个心去恶。

比如喜好美色和讨厌恶臭,就是知行合一的。

你在看见美色的同时已经喜欢上了,不是先看见,回头再决定喜欢还是不喜欢;

同样,你闻见恶臭的味道时,就同时讨厌它了,不是先闻到,然后再决定讨厌与否。

阳明先生认为,良知是非善非恶的,

因而人性既非善,也非恶,但是在不同的情景下,却有善意善行、恶意恶行。

所以,一个所谓的好人,在某个特定的情景下可能会因一念之差做出恶事,

同样,一个十恶不赦的坏人也可能去做好事。

03 知善知恶是良知

意念有善有恶,良知则像24小时工作的雷达随时侦测意念的动向。

知善知恶是良知;你的良知即是善恶判别的准则。

阳明先生的良知学说充分肯定了个人的主体价值,

“自己良知原与圣人一般,若体认得自己良知明白,即圣人气象不在圣人而在我矣。”

所以他说,满街都是圣人。

既然每个人都有圣人的良知,那么每个人也就具有了判断是非的道德权力。

所以,阳明先生说:

“学贵得之心,求之于心而非也,虽其言之出于孔子,不敢以为是也,而况其未及孔子者乎?

求之于心而是也,虽其言之出于庸常,不敢以为非也,而况其出于孔子者乎?”

如果你的良知告诉你说,这句话是错的,哪怕这是孔子所言,也不能将就。

阳明先生说:

“尔那一点良知,是尔自家底准则。

尔意念著扈,他是便知是,非便知非,更瞒他一些不得。

尔只不要欺他,实实落落依著他做去,善便存,恶便去,他这里何等稳当快乐;

此便是格物的真诀,致知的实功。”

04 为善去恶是格物

致良知,就是“致吾心之良知于事事物物”,就是“知行合一”。

作为世俗凡人,我们整天都是杂念纷飞,一会想偷个懒,一会想占个便宜。

幸好,有良知和天理随时站岗放哨,

“见父自然知孝,见兄自然知弟,见孺子入井自然知恻隐”,

这份良知永远都不会泯灭。

致良知,就是“去恶为善”,就是“存天理、灭人欲”。

灭人欲不是将人变为草木,而是要控制人的私心杂念,使得事事合乎天理。

阳明先生的一位朋友说:“私意萌时,分明自心知得,只是不能使他即去。”

其实,私心杂念一出现,我的良知就侦查到了,可总是不能将这些私欲去除。

阳明先生回答说:

“你萌时,这一知处便是你的命根,当下即去消磨,便是立命工夫。”

私意刚开始萌动之时,恰恰是彻底革除之机,这才是人生立命的真功夫。

阳明先生继续说:

“我今说个知行合一,正要人晓得一念发动处,便即是行了。

发动处有不善,就将这不善的念克倒了,须要彻根彻底,不使那一念不善潜伏在胸中,此是我立言宗旨。”

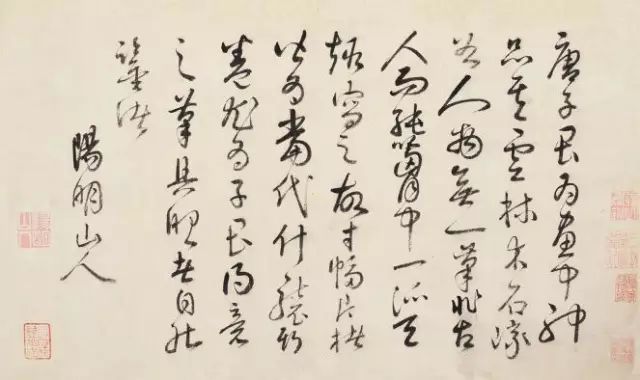

阳明先生总结说:

“致良知是学问大头脑,是圣人教人第一义。

致良知三字,真圣门正法眼藏。

吾平生讲学,只是致良知三字。”

归纳起来,就是四个字“事上磨练”。

既然良知永不泯灭而且可以随身携带,遇见任何事情,只要对照自己的良知就可以知道对错是非,而无需叩问神仙或者查看经典。

这是何等方便,何等及时!

这就像带了一只罗盘,可以随时校正自己的方向。

只要坚持修炼,自然就距离成贤成圣而不远。

这也就是日本“明治维新三杰”中的西乡隆盛和大久保利通追随阳明先生的原因,

也是东乡平八郎“一生俯首王阳明”的原因,

同样是稻盛和夫“付出不亚于任何人的努力”的原因。