老子智慧:重排心解《道德经》第68章 善人之宝(原第62章)

第68章(原第六十二章)善人之宝

道者万物之注(一说“奥”,此处不解)。

万物生灭一如江河竞注,生于斯(道)而又终归于斯。

善人之宝,不善人之所保。

好人受益于它,不好的人亦受它庇佑;

美言可以市,尊行可以加人。

恰到好处的话语能够唤醒(救)人,高尚的行为能够影响(加持、改变)人;

人之不善,何弃之有?

对于那些不好的人,又怎么能放弃呢?

故立天子,置三公,

所以即使贵为天子,荣至三公,

虽有拱璧(极其珍贵的宝物)以先驷马,

又或在权势和财富上都能获得极大的满足,

不如坐进此道。

还是不如以道为居乘(尊道贵德)来得自在。

古之所以贵此道者何?

你看自古以来那些以道为尊的人(人君)是怎么做的呢?

不曰求以得,有罪以免邪!

他们从不强求人们按自己的意志行为,即使有人真的犯了错误也能够不去计较!

故为天下贵。

正因为此,所以他们才会受到人们的拥戴。

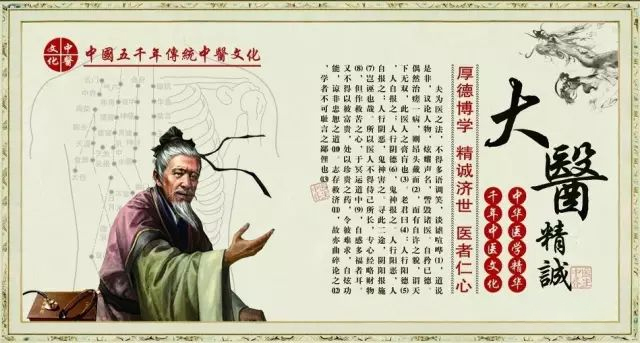

药王孙思邈《大医精诚》

医者圣经,医中《大学》

点评:

在企业管理中,老板们经常会抱怨无人可用,指责下属能力不够、品行不够!其实,这些所谓的无用和无能,正是自己能力不及的表现!是自身对于道体的认知和践行不够,所以才不能够有效的治理和影响员工!自己没有爱人、育人之心,自然也就不会留住好的员工,“好”的员工留不住,“坏”的员工就会聚集……

本章接着上章的“不争”开讲,核心是“不弃人”,为什么呢?因为这是道的本性。

人君应该像道、天、地一样无分别心地去对待他的子民,才会得到拥护!

我们之所以有善和不善的分别,并不在对象本身,而是我们自己的心。阳明先生说“善恶皆是躯体发念”。

道不远人,善(见道明道)人是道的受益者,不善(背道无道)人道亦不会抛弃它。也就是说,道并不在乎你的态度,各取所需!

但即便如此,对于不善之人,人君应该用什么态度区面对呢?

“美言可以市,尊行可以加人”,常怀治病救人之心,用自己的言行去影响和改变那些不明道、不见道的人。站在人君的角度看,所有的人都是自己的臣民,不应该有可以放弃、抛弃不用的人,否则,就是自己治理的不够好!故说“人之不善,何弃之有?”,这里的“人之不善”,既可以理解为“人群中不好的那些人”,也可以直接理解为“不好的人”,两种情况意思大体一样,作为人君,都没有放弃的理由!

治病救人的意义到底有多大呢?

虽然贵为天子、三公,有财富,有权势,但都不如拥有一颗治病救人的心!故说“故立天子,置三公,虽有拱璧(极其珍贵的宝物)以先驷马,不如坐进此道。”

那要具体怎么做呢?

这个很简单,不要用自己的意志去要求别人,包括“善人和不善人”,即便是他们犯了错误也能够尽量包容,想办法解决掉。既然说不善人是可以拯救的,那么我们应当知道善人在一定条件下也是可以变成不善人的!如果人君(统治者)总是喜欢按照自己的意志行为,那么就会让本来的“善人”变成“不善人”。故说“不曰求以得,有罪以免耶”!

能做到无分别心,一视同仁对待天下所有人的人,自然而然会受到天下人的尊重和爱戴!故说“故为天下贵”。