老子智慧:重排心解《道德经》第71章 小国寡民(原第80章)

第71章(原第八十章)小国寡民

小国寡民;

国家不必求大,民众莫要贪多;

使有什伯之器而不用,

要做到老百姓虽然有各式各样的器物而没有使用、交易之必要;

使民重死而不远徙;

要做到老百姓不会冒着生命危险去别处寻找安身之处;

虽有舟舆,无所乘之;

虽然有轮船马车,没有搬运之货;(靠山吃山,靠水吃水)

虽有甲兵,无所陈之;

虽然有武器装备,没有用武之地;(不侵略,也没有被侵略)

使民复结绳而用之,

要让老百姓回归简约的生活方式,

甘其食,美其服,安其居,乐其俗;

不挑食,不挑穿,随遇而安,随风入俗;

邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来。

国与国之间和睦相处,人畜自然安泰,世代友好,没有战争。

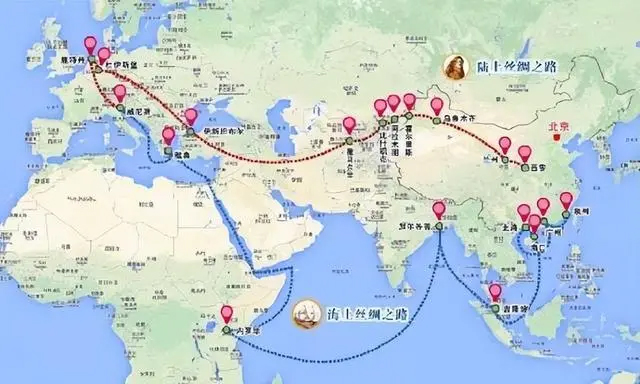

“一带一路”重要国策

点评:

本章是各家解读、批评老子有“返古、复古、反战”思想的主要章节,同时认为老子具有“桃花源记”中描述的“乌托邦原始社会”理想。

老子是圣人,对人类社会有美好的期待是自然,乌托邦也好,桃花源也罢,都是为了百姓日子过得更好!但是,撇开望文生义的逐字解读,认真领会圣人之心,我们可以发现,老子在本章中其实要表达的是对国君的要求,为何这么说?因为文章连续用了几个“使”字,主语是谁呢?当然是国君。

国君是本章隐藏的主语,也就是说,本来在开头应该来一句“国君啊,我要告诉你”这样的话,但老子省略了没说。而是直奔主题:“小国寡民……,不相往来”。由于老子省了这句话,导致大家都望文生义,认为老子是有复古的想法。

愚以为本章应作如下解读:

作为一个国君,不要妄图疆域的广大,不要苛求民众的数量,所以说“小国寡民”。

要把心思放在治理上,让老百姓过安居乐业、简约健康、随遇而安的生活,所以说“使民复结绳而用之,甘其食,美其服,安其居,乐其俗”。

而不会因为人君的治理失误,导致老百姓要典当变卖家产,甚至不惜冒死背井离乡找安身之处,所以说“使有什伯之器而不用,使民重死而不远徙”。

这里的“使有……而不用”要正确的理解。新《道德经》第11章(原11章)的末句“有之以为利,无之以为用”,器物(既可能是日用百货,也可能是是奇珍异宝)有了,要有“用”无非两种情况,一种是倒掉使之能容,一种是卖掉使之能易(交易),这两种情况都意味着“有为”,也就是说有一个特定的目的,为什么要这么做!联系上下文,一定是逼不得已!所以,此处的“用”解读为变卖、典当是极其妥当的——变卖器物所盛之物,或典当器物本身。不过,我并不了解周朝是否有典当业生意存在,但有一点物物交易肯定是可以的,变卖也肯定是可以的。

人民都能够根据自己所居处的环境而自谋生路,而不需要舟车劳顿去挣口粮;国君不要无事生非搞侵略,当然,也不会有被侵略。(这是老子的理想,接近于童话世界的美好愿望。后面的“邻国相望……不相往来”即是互不侵犯,永不打仗的意思。)所以说“虽有甲兵,无所陈之”。

我之所以讲各家多望文生义,实在末句尤为明显。大多数的解读都是一番原始社会的景象,估计受陶渊明《桃花源记》的影响。对于“民至老死,不相往来”的解读更是以“只有人民处于‘无知’、‘无欲’之中”(董平教授《老子研读》)来看待,这类解读太粗暴直接了,完全不顾上下文意蕴。

这句话明显是在描述两国、双边或者多边关系——“邻国相望”,而不是指本国如何!什么样的双边和多边关系呢?“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来”,你过你的我过我的,鸡犬相互走动为友,百姓世代友好,活到老也不会有战争。这里的“往来”绝不是“礼尚往来”的“往来”,最适合的解读应该为“刀兵相见”,也即是不侵略别国,也不会有别国来犯!

这是老子的理想主义,我承认!圣人之心如此,反战、反朴是客观的,但老子别无“复古”“愚民”之意。

这句话放在通篇来看,老子是希望人君能够妥善处理好双边关系,而不使老百姓因为人君个人的私欲、功利之心而导致生灵涂炭。实际上,老子的预判是极其准确的,随之而来的战国时代,是人君为疆域、臣民而争的“大争之世”,直至秦始皇一统六国,老子不希望有战争、百姓能够安居乐业的良好意愿也没有实现。