老子智慧:重排心解《道德经》第39章 上德不德(原第38章)

第39章(原第三十八章)上德不德

上德不德,是以有德﹔

上乘的德,不强调德,所以能成就德;

下德不失德,是以无德。

劣等的德,不忘炫耀德,所以丢掉了德;

上德无为而无以为﹔

上乘的德,是自然而然的,同时没有私欲的;

上仁为之而无以为﹔

上乘的仁,是有意为之的,同时没有私欲的;

上义为之而有以为。

上乘的义,是有意为之的,同时是有私欲的;

上礼为之而莫之应,则攘臂而扔之。

上乘的礼,是有意为之的,如果没有人响应,就会用暴力强摁着人执行;

故失道而后德,失德而后仁,

所以,人们越是背离道就越是更加强调德,越是失去德就越是更加强调仁,

失仁而后义,失义而后礼。

越是失去仁就越是更加强调义,越是失去义就越是更加强调礼。

夫礼者,忠信之薄,而乱之首。

礼这个东西,因为忠信稀缺才会横行霸道。

前识者,道之华,而愚之始。

前面提到的德、仁、义,都只是道的发用流行(现象/枝叶),倡导它们就会导致愚昧(变得愚蠢)。

是以大丈夫处其厚,不居其薄﹔

所以,大丈夫会恪守忠信,而不是虚崇礼制;

处其实,不居其华。

会坚守道体,而不关注德、仁、义。

故去彼取此。

他们之所以与众不同,是因为懂得取舍。

点评:

本章阐述了德的两种状态,以及作为“道之华”的“德、仁、义、礼”的不同,说明“忠信”对人的重要影响,“大丈夫”应“处其厚”——守忠信、“处其实”——行道体。

上乘的德应该就是万物遵循道而“有”后的“不有”。仁、义、礼则不同,三者皆是有意为之的,道本身并不自有、自矜的,之所以强调,恰恰是因为无法遵循“道”。

正因为此,那些越是口口声声强调“德、仁、义、礼”的人,就越是对道的偏离,而这种行为是“大丈夫”所不齿的。

这里所讲的“德、仁、义、礼”与前章讲的“乐与饵”相呼应,就更能体现出老子倡导的行道思想。

本章文字虽然多,但各句句式雷同,内容也不难懂。这里讲讲“夫礼者,忠信之薄,而乱之首”,为什么老子对“礼”这么排斥?老子可是周朝的图书馆馆长,周朝的《周官》(后来称为《周礼》)天下闻名,要是放在“路人以目”的年代,老子这就是逆天造反啊。

这是老子“悲天悯人”的民本思想的重要体现,身处八百年周王朝晚期的老子深刻领会到,《礼》越是细致繁缛,越是罪大恶极!因为“礼”是对人(特别是百姓)的行为和思想的固化和限制。老子的核心思想是道法自然,“人法地,地法天,天法道,道法自然”,人当然更应该法自然!可人的自然是什么?就是其本性——自我的本然!然而,统治者为了形成对自己有利的管治,达到集权划一,如臂使指的目的,对人们的日常行为规范做了各种各样详细的规定,这就限制了人的本性的发扬光大。德、仁、义虽然可恶,但也还只是“道之华”,一来这也还只是个虚名,不过统治者慕虚名,说说而已;二来还终有“道”这个根可循,你只要偏离我就能识破。而“礼”呢?完全是任由统治者的“任意妄为”!以来实现自己“德、仁、义”的“盗夸”目的!所以说是“乱之首”:

上梁不正下梁歪,

弄个叉叉撑起来;

梁歪不扶说梁正,

压断叉叉说叉歪!

不乱才怪!

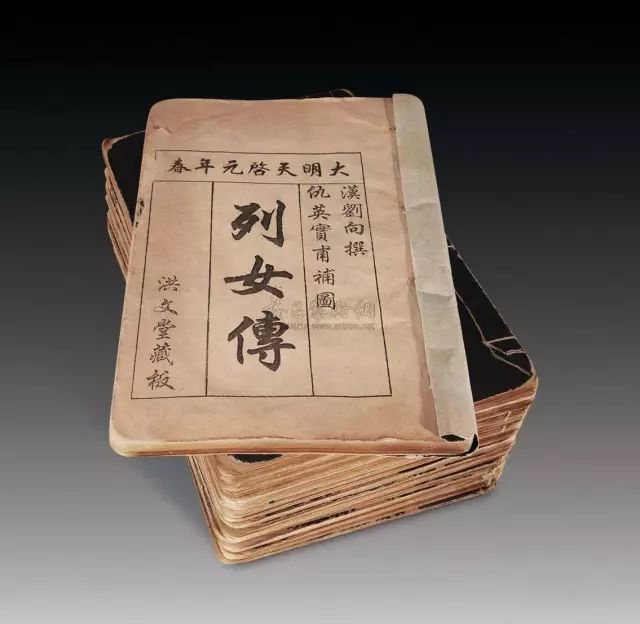

后世理学集大成者朱熹老夫子将“理学”发扬光大,将“礼者,理也”这一概念提升到哲学高度,并让“饿死事小,失节事大”这样的“礼法”成为统治阶级维持和巩固自己“盗夸”的旗帜!“道德仁义”终于迎来“性高潮”,旗帜飘扬过宋元明清,跨度700载!即便阳明心学出现,也未能阻挡。一切得等到洋鬼子的坚船利炮才能看到曙光!你看“礼”这家伙,多么顽固,多么“乱”!

那么,“礼”真的是洪水猛兽吗?人们日常生活中的“礼节”难道也是“乱之首”吗?这里要区分清楚,老子说的“夫礼者,忠信之薄,而乱之首”的“礼”是“尊卑贵贱”的礼,而不是“孝悌慈爱”之礼。“尊卑贵贱“之礼是无视人性的,而“孝悌慈爱”之礼是人之本然自性,是天道流行的!所以,阳明先生特别重视对人的“孝悌慈爱”之礼的培养,而对朱子之徒所坚持的“失节之礼”嗤之以鼻(具体可见大礼议之争中阳明先生的态度),因为理学家们的道学血统皆有此灭绝人性的部分存在。

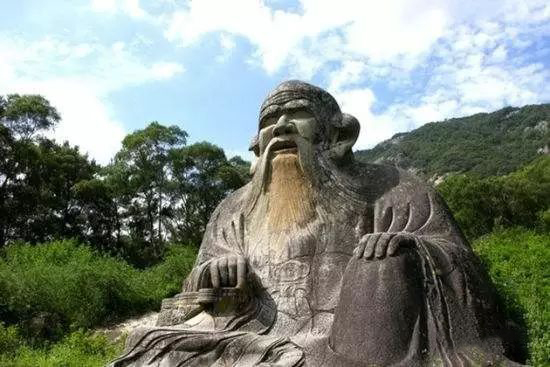

有此可见,老子是多么伟大!其“小国寡民”之乌托邦想象是多么的纯粹,人们只需要发扬自性本然,日出而作,日落而息,只需要行道,这个世界没有虚崇复杂的礼,“民至老死不相往来”!老子是天真的,因为圣人“孩其心”!老子不是政治家,他是思想家。他一方面为王者(政治家)出谋划策,一方面告诫、甚至是警告统治者(政治家)要无为爱民,不恃不有,“不道早已”。他所做的一切,都是为了老百姓的“安平泰”!

他洞察千古,穿透人性,贯看尔虞我诈,洞悉生灭造化。他视功名利禄为洪水猛兽,唯恐避之不及,又悲天悯人,不知所措!“吾言甚易知,甚易行。天下莫能知,莫能行。……知我者希,则我者贵。”他其实并不相信真有人能行他的道,“天下皆谓我道大,似不肖;夫唯大,故不肖!若肖,久矣其细也夫!”人们每每听到他的道都说好,但时间久了,也就都视而不见了,不仅不能行道,更多是对道的践踏。

读遍道德经,就两句话:无为无不为,有为无以为!在本章充分体现,高度概括。无为无不为,道也,天道流行也!有为无以为,仁也,良知发用也!在心学里面,不将不迎,勿忘勿助,即是行道;物来顺应,常应常寂,即是修心!如此看,老子之心不就是阳明之心吗?如此读,《道德经》亦是《传习录》,《传习录》亦是《道德经》也!吾谁与之!