老子智慧:重排心解《道德经》第38章 往而不害(原第35章)

第38章(原第三十五章)往而不害

执大象,天下往;

(人君应当)抱守大道之象,通达天下;

往而不害,安平泰。

通达天下而又能与物无伤,自然天下太平

乐与饵,过客止。

悦耳的音乐和爽口的美食,人们无不为之驻足。

道之出口,淡乎其无味,

大道之行表述起来,往往平淡无奇,

视之不足见,听之不足闻,用之不足既。

(人们)看也未必能看见,听也未必能听到,而其发用流行却不能穷尽。

明儒孙承宗手书:雄襟万里

点评:

本章之主语应该是指“人君”,也就是成大事者。

成大事者应该如何?应该效法天地,“执大象”,“大象”如何可“执”,当然执不了,因为“大象无形”,大象既然无象,如何言“执”?抱守而已!所谓“抱一而为天下式”之意!也就是无私执。

“执大象”干什么?“天下往”,这里解读向来分歧多,最普遍的解释是“天下归往”,与人心向背反义。但仔细思考,这种解释是多么的一厢情愿。因为后面还有一句话“往而不害,安平泰”,若取“天下归往”之意,则人君并不能保证“天下(百姓)归往”时的“不害”。实际上天地运行,万象丛生,万物生长,无来无往,皆自然而然!而此处的“天下归往”换了主体,从本该抱一的人君到了百姓(天下),这简直是意淫,能做到吗?老子多处讲到“不尚贤”“不见可欲”“上德不德”,怎么会一厢情愿地想着“往而不害”是人君“执大象”而后百姓的自发行为呢?

由此可见,这里的“天下往”仍然是人君的自我意识和行为,是人君“执大象”后的“往天下”,因为其“抱一”而“往”,所以能无我无为,所以能“往而不害”——不对百姓造成伤害,不形成社会对立,最终形成“安平泰”的理想局面。

但人君多做不到!就像令人赏心悦目的音乐和快意爽口的美食能令人驻足一样,人君多追慕“仁义道德”之虚名,也即是前章讲到的“盗夸”——“大道甚夷,而人好径”,人君多驻足于虚伪的“仁义道德”上,并不能“去彼取此”坚持行道。为什么呢?

因为“道之出口,淡乎其无味,视之不足见,听之不足闻”,行大道似乎是个苦逼的差事,因为你做了,说出来也好像没什么,天下人未必能看,也未必能听到,而且一旦照这个路子走下去,好像没有尽头!

每当我读到这里,我就有一种莫名的感动!眼含泪水为那些默默无闻的坚持行道的人致敬!因为他们不是为了名,也并非为了利,他们之所以要那么做,只有一个柔弱无声(大音希声)的理由:只为道!

在这里,行道也就意味着“以身殉道”,这是何其难的事情!?你必须要有宏大的格局和使命感去做这件事,它需要你有“悲天悯人”之心志,要有“古来圣贤皆寂寞”的认知,要有矢志不移的决心,要完全忘掉自己的存在和一切享乐,然后做到:1、无所求;2、有所不为!3、又无所不为。

《孙子兵法》讲“故善战者之胜也,无智名,无勇功,故其战胜不忒,不忒者,其所措必胜,胜已败者也。”“胜已败者”非人为也!行道也!所以胜未必是人为,而败一定是人为!去打仗,不为名利等一切私心杂念所动,只为胜——未必要打,不战而屈人之兵才是上胜!这样的仗自然“无智名,无勇功”,自然“淡乎其无味,视之不足见,听之不足闻”了,因为根本就没打啊,怎么能够像“乐与饵”那样过瘾呢?老百姓喜欢的是最好要讲它三天三夜才有意思啊,最好请单田芳老师播讲才够劲儿啊!

无所求,则没有私意;有所不为,则知止;无所不为,则能做到随物顺应,随机应变!所为者无为,所不为者有为!

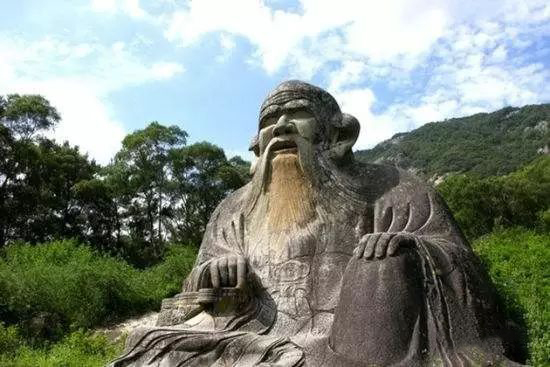

你还看重那世俗的、虚伪的仁义道德吗,不过“乐与饵”而已!成大事的你,真能视功名利禄为粪土吗,愿意做无名英雄吗?有空多去乡下骑牛吧!别一天到晚泡夜总会了。😊