心学研究最重大的发现之一:致良知数学表达式

致谢!

本公式在推演中历经多个版本,最后得此最简易者,欣喜若狂!感谢在此公式推演中为我提出有价值建议的李念、汪洋二位同学。

前排从左到右汪洋、李念、思然认真学习中

以下正文:

致良知数学表达式

阳明心苑盘子

一个谎言需要无数个谎言来掩盖。

——古谚

摘要:本文创造性地提出致良知数学表达式,试图以数学公式的方式解构高深莫测的阳明心学要义。“致良知”是阳明心学最重要的概念之一,是阳明先生晚年讲学的核心要义。致良知数学表达式既清晰明地表达了阳明心学“本体即功夫”的理念,同时也告诫心学修学者若不见本体,则差之毫厘失之千里。所以,无论一时成就,还是千秋功业,都只需在心上下功夫而可得,否则终是莽莽荡荡了此一生,碌碌无为。

一、背景

阳明心学自创立以来,就引来各方争议,而其引起争议的根本原因在于外界对于“致良知”的难以理解,就如雾里看花,水中望月,那花终不待雾尽而见,那月终不待水静而明,若人信得过自己的心,则知此花月本不在心外,雾遮不住花艳,水蔽不得月明。也正由于此,王门后学虽然名士辈出,繁荣昌盛,但流派纷纭,莫衷一是。日本王学大家冈田武彦先生在《王阳明大传》中专门将王门后学分成现成派、虚寂派和修正派,提出唯修正派得王学之实,算是对王学传承做了一个梳理,也是对雾里看花的人们给出一个指引。

据《王阳明大传》所述,“正德十六年(1521年),王阳明于江西南昌首次向世人提揭“致良知”说。”(《王阳明大传》下册P126“‘致良知’诞生始末”)阳明先生曾对弟子强调“某于此良知之说,从百死千难中得来,不得已与人一口说尽,只恐学者得之容易,把作一种光景玩弄,不实落用功,负此知耳!”(《传习录》)可见,先生对于当时的门人以及后学之于“致良知”的虚无境界和不实态度是早有预见的。

其实在阳明先生提出“致良知”之前,一直强调的是“知行合一”、“事上磨练”和“诚意”的功夫。认为“知之真切笃实处即是行,行之明觉精察处即是知”(《传习录》),认为“人需在事上磨,方能立得住,方能‘动亦定,静亦定’”,认为“诚意为根本之功夫,其他任何功夫皆应出自诚意,如此才有存在价值。”(《王阳明大传》中册P161“立诚是根本”)心学从来就不是空谈的学问,修身齐家、经世致用本来就是儒家的立言之本,作为重续孔孟之道的端正学派,阳明心学始终强调知行合一,体用不二。任何虚无的立论、任何不实的功夫可能看上去高妙,但终究无益于修学者本身,只有回归到王学简易明切的学术表达和笃志力行的修学态度,才算得是真正的真修实学。如此用功,久而久之,自然通透。

二、致良知数学表达式

鄙人一直致力于原生阳明心学的传播,讲学之初即提出“致用良知学”的修学理念,此举旨在以一种更加直截了当的方式让人们知悉阳明心学的“致良知”需“事上磨练”,也即是必于修身齐家、经世济用的具体事务上方可谓为致良知,否则就是空谈玄虚,一无是处。若人能解得“致良知”即是“致吾心之良知于事事物物”而行“致良知”之实,则自可以将鄙人所提“致用良知学”之“用”字拿掉。

商标证书

早期“致用良知学”讲学合影集

早期“致用良知学”讲学合影

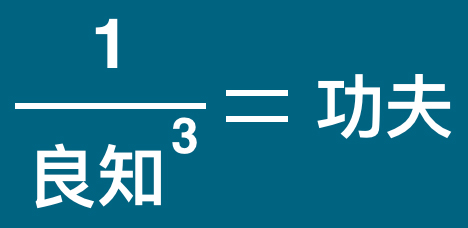

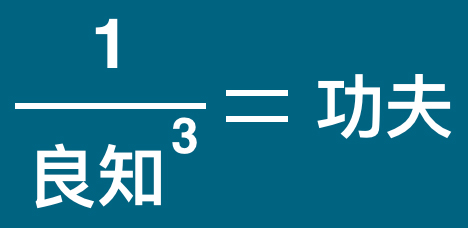

为使阳明心学更加容易被人理解、传播和践行,鄙人始终致力于用更简洁的方式解构致良知,在讲学中,一直试图以图形、公式的方式解析阳明心学的核心和宗旨。在经过反复研究和推演之后,终于提出了下面这组致良知数学表达式:

(图01)

该公式由以下公式转化:

(图02)

格致诚正就是致良知的功夫次第。

先生在《答顾东桥书》中提到“吾心之良知即所谓天理也,致吾心良知之天理于事事物物,则事事物物皆得其理矣。致吾心之良知者,致知也。事事物物皆得其理者,格物也。是合心与理而为一者也。”

致良知也就是抵达至善、中和的状态,用数字表达,也即是达到100%满意的状态,心安理得的状态,这个状态也就是良知光明的状态。要抵达至善、中和的良知状态,则要在格物上下功夫。

先生在《答罗整庵少宰书》中曾说“‘格物’者,《大学》之实下手处,彻首彻尾,自始学至圣人,只此功夫而已”。“吾教人致良知,在格物上用功,却是有根本的学问。日长进一日,愈久愈觉精明。世儒教人事事物物上去寻讨,却是无根本的学问。方其壮时,虽暂能外面修饰,不见有过,老则精神衰迈,终须放倒。譬如无根之树,移栽水边,虽暂时鲜好,终久要憔悴。”(《传习录》)由此可见在心学中,格物就做功夫,做什么功夫呢?做致知、诚意、正心的功夫。

先生在《答顾东桥书》中提到“故言穷理则格致诚正之功皆在其中,言格物则必兼举致知、诚意、正心,而后其功始备而密。”先生尝说“格其心之物,格物是正心的功夫,正心是格物的主意;格其意之物,格物是诚意的功夫,诚意是格物的主意;格其知之物,格物是致知的功夫,致知是格物的主意。”所以,上述图02的公式又可以演变为:

(图03)

致知、诚意、正心都是在心上做格物工夫。良知光明,则一通百达,良知障蔽,则举步维艰。所以,致知、诚意、正心皆可以“良知”一项替代,即良知在光明与障蔽之间的亮度决定了格物的难易程度。

在图03中,将致知、诚意、正心三项换成“良知”一项后而得良知的3次方,“格物”用“功夫”替换,而成图01的状态:

(图01)

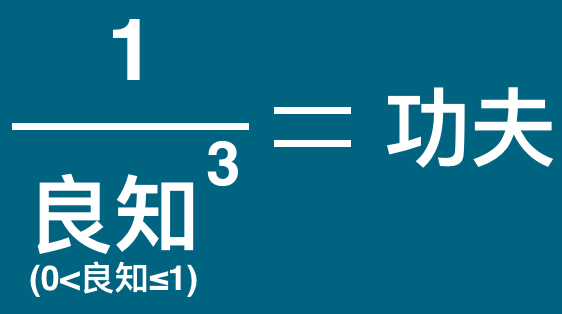

良知与生俱来,本自具足,更不会完全障蔽。先生尝说,再罪大恶极的人也有他的良知在。也就是说良知不会为0,同时良知光明到极致就是100%,也即是1,此时即是圣人生知安行的状态。所以,良知的取值区间为小于等于1,大于0。如此,图01的最终形态如下:

(图04)

三、差之毫厘,失之千里

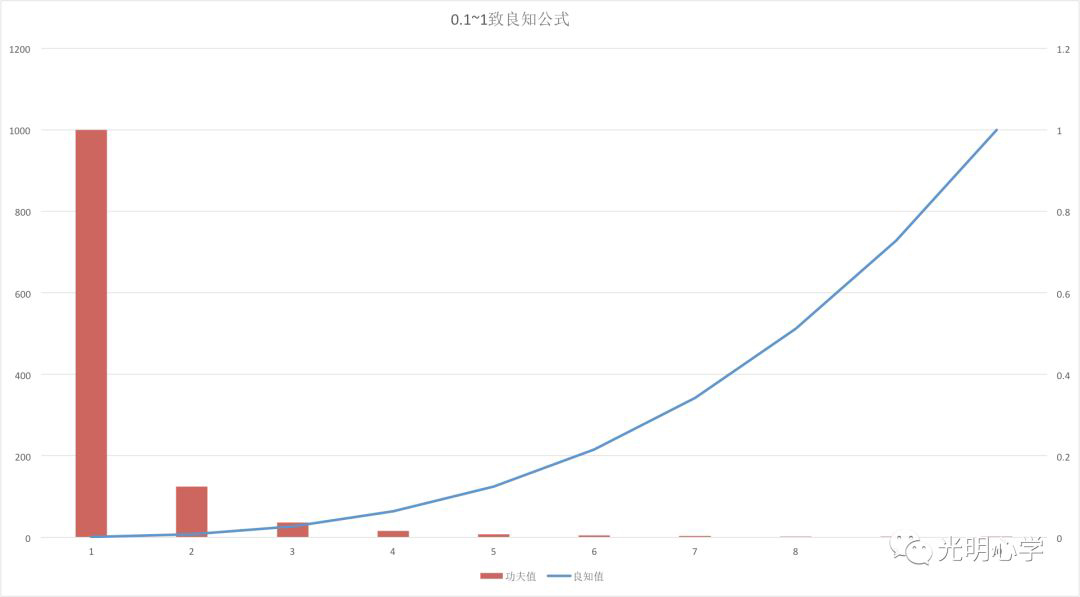

根据上述致良知数学表达式,这实际上是一个“y等于x立方分之1”的指数函数。在良知取值区间为(0.1,1)时,得出如下图曲线:

(图05)

这个曲线说明,当一个人的良知蒙蔽程度为99%时,TA为抵达良知状态(即完成事情且心安理得)所需要做的功夫为1000倍。

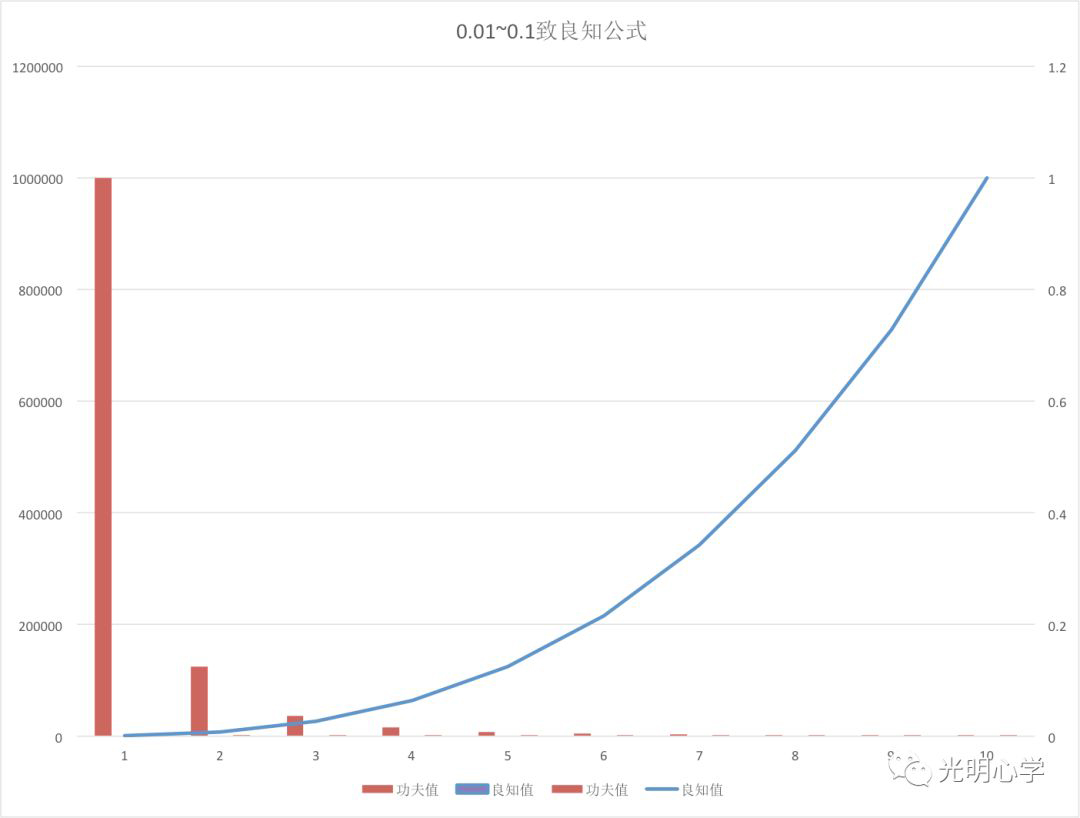

在良知取值为(0.01,0.1)时,得出如下曲线:

(图06)

这个曲线说明,当一个人的良知蒙蔽程度为99.9%时,其为抵达良知状态(即完成事情且心安理得)所需要做的功夫为1000000倍。

从0.1到0.01,结果就是一千倍与一百万倍的差异,而若是良知光明为1,则(完成事情且心安理得)只需要1倍的功夫。这就是指数函数的魅力,也是最能够说明致良知的数学方程式。也就是说良知通透,本体即功夫,功夫即本体。良知不通透,一生茫茫荡荡,奔波劳碌终无所得。

古谚云:一个谎言需要用一千个谎言来掩盖。在错误的路上,你走得越快,错的越多!若心不光明,世上的一切都是负担!金钱美女都是祸害,功名富贵都是灾难!人之所以病痛缠身,苦难随行,皆是良知不明所致。若心光明,则“万物皆备于我”,只待我随心运用,物来顺应,感而遂通!所以,唯有在心上做工夫,让自己良知光明,才是通达“成功”的最短路程,才是通往彼岸的唯一路径。

极乐世界只在“此心光明”!

1号铁板浮雕像-我心光明

四、数学表达式指明致良知三重功夫

致良知到底什么意思?致良知功夫到底如何做?人们大多从《传习录》以及相关文集中求解,更多的人则是道听途说,自然也少不了以讹传讹。

“致良知”一词是先生在经历了大半个人生才揭示出来的“圣人骨血”,来源于先生跌宕起伏的人生事业,来源于先生对于儒释道的参悟,来源于先生对于人世间良善与丑恶的通透。先生所谓“不得已与人一口说尽”,其“不得已”者,实则指出,人若不经历患难的磨砺,是难以深切体会到“致良知”的效用的,所以难免生疑,不敢当真,也就难以生笃信之心,做力行之实了。

但“致良知”到底是什么意思?或者说包括哪几层意思?如何才算得是致良知?

从字面可见“致良知”是侧重于做功夫的表达,此一点仅由“致”字即可以见得。“致”在这里就是《易经》所谓“知至至之”的意思,有扩充、抵达的意思,比如“盈科而进”。但倘若仅从“致良知”字面意思去做,则既容易陷入“良知本有”的现成派弊病,也容易陷入“良知本明”的虚寂派弊病。

鄙人以为,致良知应该包括三重功夫:

致良知的第一重功夫是磨镜,磨镜也就是要正心。先生常用“照心”、“明镜”来作比喻:“圣人之心如明镜,纤翳自无所容,自不消磨刮。若常人之心,如斑垢驳蚀之镜,须痛刮磨一番,尽去驳蚀,然后纤尘即见,才拂便去,亦不消费力。”“圣人之心如明镜,只是一个明,则随感随应,无物不照。”“夫妄心则动也,照心非动也。恒照则恒动恒静,天地之所以恒久而不灭也。照心固照也,妄心亦照也。”(《传习录》),也就是说,要能致良知,必待“心”先有一个清澈如明镜一般的照见能力。而本心天然就是明镜,天然就能照见,我们要找的就是这个本心,常人的这个本心被私欲客气的斑垢驳蚀遮蔽得看不见,所以致良知要做磨镜的功夫。

致良知的第二重功夫是要至诚,即诚意要足。常人对与孝悌忠信的道理都知道,但就是不能付诸行动,或者付诸行动也只是装模作样给别人看,并不是发自内心的行为,这个中的区别就是一个“诚意”。也就是说,诚意与否决定了是否知行合一。所以,致良知要做诚意的功夫,要“致吾心之良知于事事物物”,而此时,诚意就像一艘船载着良知这面镜子。若没有诚意这艘船,良知这面镜子可能早已掉入水中,陷入淤泥,从此不见天日。

致良知的第三重功夫是要精一,精一就是致知。精一的功夫如何做?先生讲“惟精是惟一的功夫,惟一是惟精的主意”。惟精就是致的过程,惟一就是知的状态。致良知的目的是要止于至善,也就是事事惟一、时时惟一,不偏不倚。在致良知数学表达式中,1就是“止于至善”的状态,就是惟一的状态。

举个例子,阳明先生在扫平漳寇时了解到之前每次官府出兵,土匪都能接收到准确信息。为了将敌情掌控于心,首先做的是挖出深藏于县衙内的老奸细,并由此顺藤摸瓜,把匪患那边的情况摸得一清二楚,这就为接下来的平漳寇扫清了道路。但在先生没有掌握敌情之前,先生基于当时敌情不清楚的情况作出的最正确反应(此心纯乎天理之极:剔除内患,知己知彼),找出了奸细;后来先生基于已经掌握的敌情再次作出的正确反应(此心纯乎天理之极:速战速决,避免劳民伤财),一举荡平漳寇。这里的一举荡平漳寇就是完胜。

在这个完胜的战斗中,先生用了最少的兵、最短的时间、最少的牺牲和杀戮。在这个完胜的战斗中,每个步骤都是一个格物的过程,都包括了致知、诚意和正心三个功夫步骤,比如对于老奸细,给予戴罪立功的机会,赐予不杀之恩,同时收获必要敌情!对于发兵除匪,则减少官兵数量,避免劳民伤财;尽量感化一般匪徒免滥杀无辜等等,都是先生以“明德”行“亲民”而“止于至善”之功!真正做到了时时刻刻致良知,事事物物致良知。

这里要知道,就某一物事来说,总是千变万化的,是会随着时、空、人、法、事态本身等的变化而变化的,所以致良知需要随时就心上进行确认,保持戒慎恐惧的状态,做省察克治的功夫,而不能有一毫懈怠,更不能有一丝忙乱。

五、致良知数学表达式的重要意义

天理原在本心,原是活泼泼的,而今人多自信不及,总试图外求一个工具、方法。先生说“天地间活泼泼地,无非此理,便是吾良知的流行不息。‘致良知’便是‘必有事’的工夫。此理非惟不可离,实亦不得而离也。无往而非道,无往而非工夫。”“须要时时用致良知的功夫,方才活泼泼地,方才与他川水一般;若须臾间断,便与天地不相似。此是学问极至处,圣人也只如此。” (《传习录》)

学心学,既要理解心、性、命、理、气等基本词义知识,还要理解 “心即理、知行合一、致良知、事上磨练”等核心命题,并且对于如何才是“心即理”,又如何才是“知行合一、致良知、事上磨练”,必要能通达这些词义之间的内在关联和外在表达,最重要的是,必要在临事时能转得清楚明白,才算是通透。

昔陈淳著《北溪字义》,以为朱子之学做注脚。然终于是在性、理、命等字上绕来绕去,转得来的能得一二,转不来的或被转晕。我作此致良知数学表达式,用简洁的数学公式表达玄妙的阳明心学,融义理与功夫与一体。其代入各项之值均不离0与1之间,世人只需一一对照,便能了然于心。在遇事的时候,世人亦只是把此公式当成一个致良知的规矩,便可以知晓自己功夫之不足,知晓问题出在哪里?是逐物(外求)了,还是内在不通透(内求)!内在不通透的问题是出在心体上私欲不尽,天理不明,还是诚意不足?

此公式简易明切,有功底者读此文当能解得透;根器中上者或能一步悟入也未可知。若能收助人入门之功,则乃意外收获,喜不自胜!

2017/12/25草拟于深圳阳明心苑

2018年2月28日星期三完善

2018年4月5日星期四定稿

附:作者简介:

潘波,笔名盘子,号道心。

1977年生人,2007年至2009年用三年时间整理自己关于成功学体系的思考,历时7年终于于2014年由机械工业出版社出版成功学专著《不怠慢的人生:从自卑到自在的成功学》;2008年开始接触阳明心学,2013年曾在天涯发表网络小说《唐小波传奇》,主角唐小波是王阳明转世;2016年于深圳创立阳明心苑,提出“致用良知学”的修学理念,并以讲学即修行为事业理想,致力于传播原生阳明心学,一边参悟阳明心学的良知义理,一边践行阳明心学的诚意功夫。2017年12月发现“致良知数学表达式”。

关于阳明心苑

欢迎申请创建线下学堂

进入平台,升级会员成为SVIP,即可看到:

1、线下学堂 堂主攻略

2、线下学堂 发展思路及运营手册