【共学分享】别人是我们的一面镜子

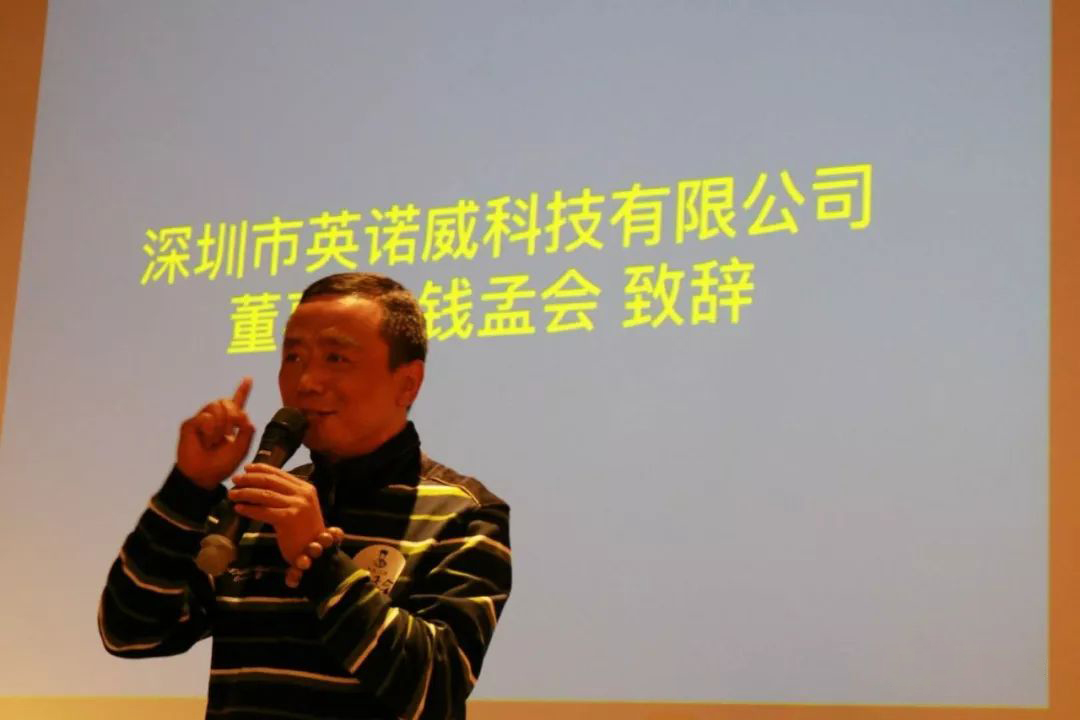

裕安学堂共学合影(左一钱孟会)

【分享日期】2018-10-19

【分享人】钱孟会

【共学学堂】阳明心苑裕安学堂

【分享主题】大学首章

【分享内容】大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

曾子上来就亮观点:内修美好品德,外彰以敬,秉持这美好品性与人事交往应对,抵达我们本性里面的“至善”,个人理解这就是阳明先生讲的“致良知”。

明德,在儒家无外乎“孝悌礼仪忠恕,温良恭俭让”,是我们天性里就具足的美好品德。明明德,就是我们要“发明,光复(第一个“明”大致的含义)”这些充满正能量的品性。所以,明明德是一个立志的动作,我们下定决心来做这件作为人最重要的事情。没经过这一步,我们一切行为都没有指南针和定盘星,人生之船很容易沉入海底,云何去彼岸?这一步,是人生的根本决策。

既然发誓要做一个有德行的人,而且也不断提升自我,保持觉醒的状态,这只是个起点。我们还要在每天生活周遭里用行动来感化碰撞别人的内心,让别人对你的所作所为充满了欢喜,还想靠近你跟你一起来学习,来“明明德”,这就是双赢。当然,这个过程不会顺利,因为自己“明”度不够,“亲和力”不强,难免会有“好心办坏事”的情形。这时需要坚定自己信心,不断精进砥砺,一定会在一件又一件“亲民”的事情上透过去。要记住,长期跟随“明师”参与共学是我们解决这种“无力而迷惘”最有效的方式。

我们在心里持续做“明明德”的功夫,在行动上不断“亲民”,都是趋向一个明确的终极价值目标---至善。至善这个东西表意就是“完美无瑕的善”,但是又不贴切。它本身就是一种状态的描述,或者说是浑然天成的一个东西,是道,强说即偏。

不过,还是籍由分享之际,抛砖引玉“强说”一下。

昨晚在裕安学堂,盘子老师关于“至善”就是“无善无不善”,这跟以前的讲解有了一个全新的角度,跟《金刚经》里“是菩萨,即非菩萨,是名菩萨”的经句内涵不期而遇。

我们通常心中都有一个“是非善恶”标准。这个善恶感会因“时间,地点,人物,心态,角度”不同常常发生改变。比如一个杀人犯,在仇家眼中十恶不赦,但是他在给年迈多病的母亲喂药时又是充满了孝顺。我们看到了很多贪官污吏也做了不少有利民生的事情,但是其贪婪之心造成了国家社会更大的损失,助长了不良风气,貌似慈善其实更加歹毒。所以,阳明先生说,虽是恶人,心中尚有一丝礼仪廉耻,良知仍在非真恶人也。而满口仁义道德背后干尽了坏事,其伪善瞒天过海最终难逃天网恢恢。

俗话说,“宁做真小人,不做伪君子”。不是要我们都做真小人,而是强调一个“真”字---要立志做真君子。这需要我们终生都要“在明明德,在亲民,在止于至善” 痛下功夫。

无善无不善,其实是心中针对一个人一件事没有预设善恶标准,甚至连善的念头当时都没有;而是根据实际情况,在良知上琢磨,予以合理处理应对。有时看起来不近人情“近于恶”,但是非做不可!所谓“菩萨慈悲为怀,亦有怒目金刚!”当年阳明先生剿匪,心中何忍杀人?但是匪患不除,黎民百姓江山社稷定不保,尽全力少杀一人而已。在那一刻,阳明先生没有在善与不善上纠结,而是秉承天地良心做事,还当地百姓一个安宁的生活,还大明江山一个稳定罢了。这是他悟道后做的事情,想必都是“存天理,去人欲”吧!

老子在《道德经》里有云,“天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已”。表达的就是人心里不要有强烈的对立思想,而要善于转换角度看问题。善恶是非只是人心好恶的评判,而人心是有私的。只要达到了无私的状态,心中自然不见善恶。或者说,我们起码学着多看到别人身上善的一面,包容他们不善的一面,通过恰当方式,让他人自动“弃恶从善”。别人是我们的一面镜子,看到人恶表示我们也一样有。(盘子老师:善恶、好恶、美丑、长短、高下等都是人心见物起意的现象判断,是非则不同,是本心上的良知判定。良知无善无恶,所以是非分明的前提是回归到本心状态。)

知止而后定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始,知所先后,近道矣。就是趋近至善了。

惟有格物致知,诚意正心,才能修身齐家,治国平天下。

做好自己,修身为本,这是大学要求我们的,古圣先贤也是这么做的。所有人都要这么做才能更好地行走于世间。