似乎有两个"我"相互压迫

【分享人】:李念

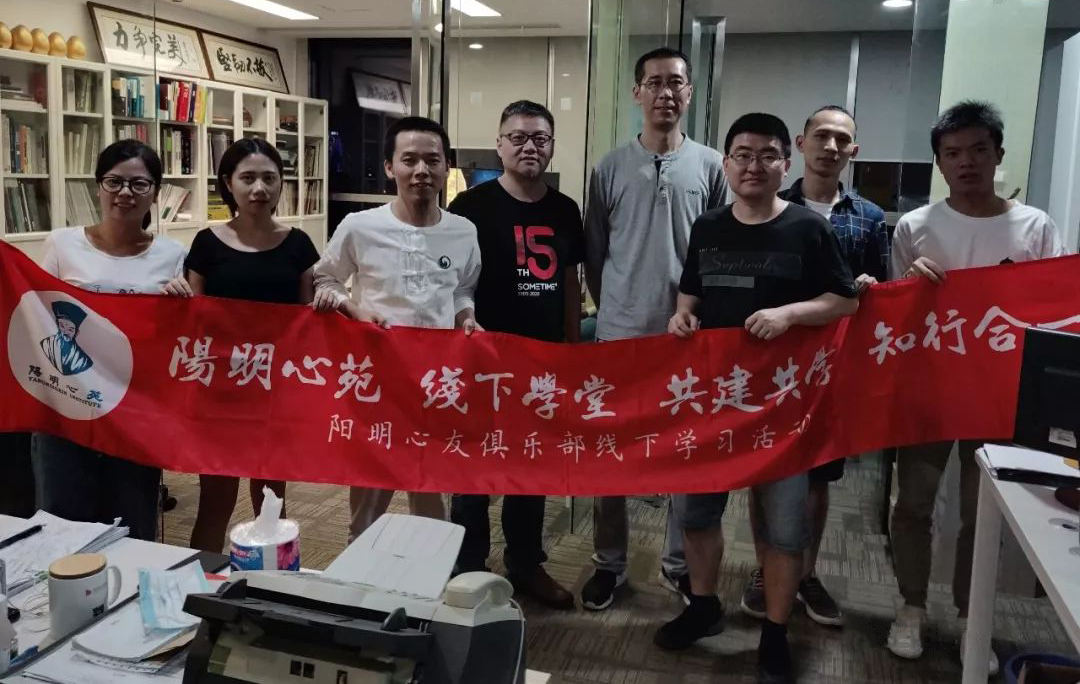

【共学学堂】:深湾学堂

【分享日期】:2019-05-16

【分享主题】:《传习录之黄直录》13-15

个人觉得全文最符合心学义理的就是这一句:

凡忿懥等件,只是个物来顺应,不要着一分意思,便心体廓然大公,得其本体之正了。

这既是重要的心学要义,也是修行成长的关键所在。

字面的意思我理解如下:遇到令人生气的情况,就应该生气,但是生气完了事了之后,就应该不再纠结郁郁,而应该迎接新的生活。最不应该的就是陷入痛苦之中无法自拔,甚至忧郁成疾。

这中间我觉得核心就在对情绪的自我控制和表达。这是修行的要点。如果说我成长进步了,那就是对情绪的控制和表达进步了。也就是对自我(身体和心灵)的驾驭能力提升了。

对我来说最难的就在于对一时的对错过于在乎,在当时的时间点上捍卫了良知,却可能在更长的时间轴来看是没必要的。也就是当下的对错,左右了全局的对错。为了当时的错误动了怒心,事后会后悔。(盘子老师:捍卫的必定不是良知,只不过没有那么清晰的认知,自以为是/非,事后后悔。若致良知,则胸中洒洒,事后不会纠结、后悔。所谓当下的对错即是全局的对错,只是影响大小而已,影响小,可以忽略不计;影响大,不得不面对,收拾烂摊子。一个决定,不确定或有动气,则应慢下来,慢下来人就会从容!但要时刻做到,则仍要做“止定静安虑得”的功夫。惟【立志】而后才能!学到的都是道理,容易明白;做到的才是天理,举步维艰!然【立得志,又自不难】。)

窃以为修行的层次依次是:喜怒哀乐随事而发(但容易过当);能做到部分时候的隐而不发;再到随事而发却能适可而止。这三者之中,关键在于对自身情绪的控制,但说到控制其实就错了,就似乎有两个"我"相互压迫,更准确而言应该是通过内心的修行学会更加圆融地应对事物。其结果都是表现为脾气少了,但一个是心性圆融、为人变得温柔敦厚,另一个却是压抑性情隐而不发。这二者差别可就大了。知行合一,说的是前者。修炼内心,以仁人爱物、天人合一、万物一体的胸襟,随事而发,事去而消。这就是文中所谓廓然大公吧。(盘子老师:未发为中,已发要和。中和是儒家大本达道,火候拿捏只在于此。中无情,和有义。无情乃是本体,圣贤非是要人做个无情的人,乃是天理本来如此,此即是忠字义;有义则是发用,圣贤怕人非要做个任情的人,必是君子有不忍人之心,此即是恕字义。夫子之道,一以贯之!所谓一者,心诚于道之谓也!不诚无物,因为二也!至诚无息,诚则明也,明则诚也。知行合一,只是良知光明之行本然和合于道,非有其它功夫!)