若封赏不贵不厚,则不足以载功载名:赏誉勿轻(止019)

《止学》辨篇第四 总第019 赏誉勿轻

【原文】

赏誉勿轻,轻则誉贱,贱则无功也;

受誉知辞,辞则德显,显则释疑也。

上下无争,誉之不废焉。

【译文】

对于名誉的封赏不能轻于名誉所载,封赏过轻而名誉越高越低贱,低贱则说明事功不被认同(或者说这样的封赏和加誉没有效果);

得到名誉和封赏要及时推辞,推辞外在的赞誉是自己内在修为的彰显,

及时彰显内在的修为可以清洁外在(上下左右)的疑惑;

(封、受)双方都没有异议(或上下左右都对自己名誉加身没有争议、疑惑),这个名誉就实在的,不会被取缔或废除,甚至能死而不朽。

【点评】

本节讲名誉的封赏和接受,对于封赏方来说,要贵要厚。不贵不厚,不足以载功载名。但对于接受者来说,要推要辞;不推不辞,不足以显德释疑。总之,双方都要充满诚意,在上者要行王道仁政,则封要诚意地封,让人感受到实实在在的认可;在下者要敬业修身,所以受要谨慎地受,让人感受到反身而诚的敬畏!

人读《止学》多以为文中子写的是术,解读的时候,也多以术用词汇。文中子是儒家圣人,深受阳明先生推崇。所以,其笔下的术,必然是悟道者的术。也就是说如果不能明道,所用的无不是术;若能明道,一切术也都是道的发用流行。此处讲名誉的封受,看似是双方行为的注意事项,是术;实则是告诫双方,应该对名誉的封受保持敬畏心,是正心诚意之道。

只有当上下左右各方对封受没有异议,即是“上下无争”,这个封受才是合适的,才不会被裁撤,不会被秋后算账,不会被死后清算。要做到这一点并不容易,必是在封赏者大大方方地落到实处,而接受者战战兢兢地托起桂冠。倘有一方偏离,也就是则封受双方或者上下左右各方有不同的看法,那么,这个封赏就没到位,甚至会失去价值,会产生负面影响。

当年阳明先生平定宁王有功,被封为新建伯。但这个新建伯的爵位却“由于辅臣的阻挠,朝廷却‘不予铁券,岁禄亦不给’。所谓封爵,只是空头支票。”(摘自《王守仁评传》第40页)包括跟随一起征战的将士,只有伍文定等极少数人获得封赏,大多数出生入死的将士不仅没有得到任何封赏,还因为宦官诬陷受先生牵连,甚至连家都不敢回。

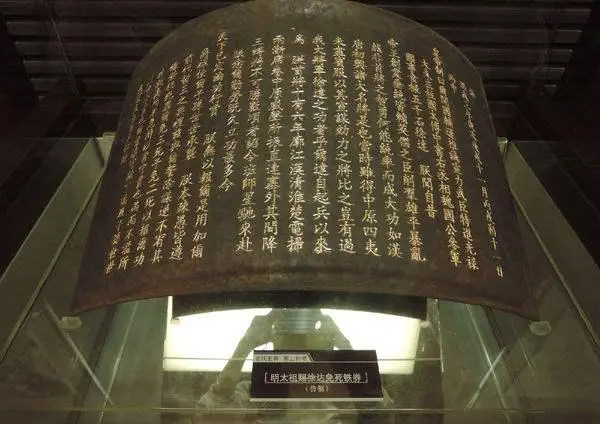

免死铁券

阳明先生并不在乎自己个人的事功和不堪的际遇,一如他当年第二次科举落第所说“人皆以落第为耻,我以落第动心为耻”的一样,毁誉早已不在先生心上。但作为统帅,他始终以不能为立功将士争取到封赏而心存遗憾和愧疚。当然,事实胜于雄辩,先生的功绩和一干将士的付出,在后来者的心中都得到了高度的认可。先生更是被人称为立功、立德、立言的“真三不朽”的圣人。其用兵如神,更被人评价为“终明之世,文臣用兵制胜,未有如守仁者也”。