老子智慧:重排心解《道德经》第80章 民不畏死(原第74章)

温馨提示:

按照道体、无为、有为、圣人、侯王、兵法的分章法,本章以及下一章(即按此顺序往下排的第80、81)应该在作侯王章内,被排在第67、68两章。但因为通篇解读时这两章混在了兵法章中没有被排查出来(现解现排),所以在兵法章解读完毕后才解这两张。也就是已经发布的章节中,从第67章开始至79章的所有章节都要往后顺延两章。

实际上今天的所有排序都仅供参考,但总的分章原则不变。在集结出版之前,我还会再次梳理一遍,最终以出版时的排序为准。

感谢关注和支持!

第80章(原第七十四章)民不畏死

民不畏死,奈何以死惧之!

假如老百姓死都不怕,你再用死来吓唬他们又有什么用呢!

若使民常畏死,而为奇者,

只有想办法让老百姓对死亡充满敬畏(安生),此时再有人违法作乱,

吾得执而杀之,孰敢?

我们再把他抓起来加以惩处,杀鸡儆猴,看谁还敢作乱?

(那么该怎么抓?谁来抓呢?)

常有司杀者杀,

应建立常态的法制体系治理社会问题,

夫代司杀者杀,是谓代大匠斲。

如果君王跳开法制体系直接处理社会问题,这就像舍弃卓越的木匠不用而用生手。

夫代大匠斲者,希有不伤其手矣!

用生手来斲刨,想不受伤几乎不可能!

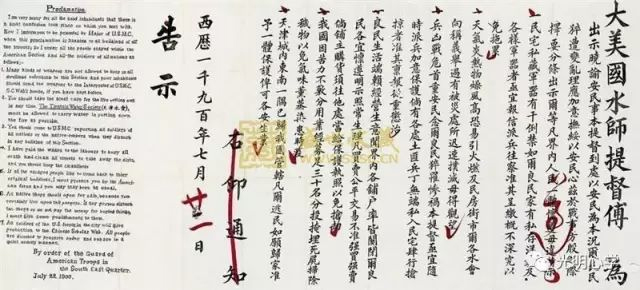

安民告示(来自互联网)

点评:

本章在讲君王如何正确地处理棘手的社会问题。

一味的喊打喊杀是解决不了问题的,要从根本上解决老百姓的生计问题,否则,老百姓如果过着颠沛流离的生活,连生的希望都不抱,那么再拿死来吓唬他们,是不会有效果的!所以说“民不畏死,奈何以死畏之!”

君王一定要努力打造让百姓安居乐业的社会环境,让老百姓不愿意离开家园,不愿意惹事生非。如此,老百姓对生活和未来才会有依恋,才会有向往。这样,老百姓才会对死亡充满敬畏,才不会去做违法犯罪的事情,才会自然而然地遵守国家法律和社会道德规范。所以说“若使民常畏死……”。这都是君王应该去努力的!

在这样一片祥和安静的大环境下,若还有人胆敢跳出来做伤害人民、损害集体利益的事情,那就可以抓起来处理掉。这样不仅可以起到除去祸害和清理社会负能量的作用,还可以起到杀鸡儆猴、杀一儆百的效果。所以说“若使民常畏死,而为奇者,吾得执而杀之,孰敢?”

这里有一点值得注意的就是,统治者办人的前提是能让大部分人都能安顿下来,而不是大家都在不安定的情况下就出手抓人。

这就让我们联想到阳明先生治理匪患成灾的南赣时采取的一系列措施:先生总是不厌其烦地先做安民告示,给老百姓表示歉意,表示社会之所以不安定是因为政府治理的无能;再跟百姓讲莫要作恶啊,作恶对大家都不好,天天提心吊胆被政府抓起来,被人们唾弃;最后再跟大家讲不要被一小部分罪大恶极的人迷惑,任何人只要现在肯回头政府都既往不咎;最后才采取军事行动,对死不悔改的人实施围剿和法办!先生高明啊!先生是真正做到了“杀而无怨”,因为先生始终坚持“晓之以理,动之以情”“先礼后兵”“为之下”,真正抵达“挫其锐,解其纷,和其光,同其尘”的“玄同”境界啊!所以才能攻无不克,战无不胜啊!

读到这里,还有一点启示就是,本章此段或许就是“法不责众”的思想源头!因为如果多数人都不安生,统治者应该检讨是不是执政出了问题!而不是一上来就抓人,更不可能抓遍所有人。要想社会安定,一定要让百姓安生!百姓不安生,执政者应该先反躬自省!

接下来老子笔锋一转,从劝统治者应该把安民放在治理的第一位转而谈应该要法制,而不能是人治!

老百姓做了违法的事,是不是随便一个人、一个官都可以去法办呢?不行!“常有司杀者杀”,“常有”就是指应该要有专门的机构、制度体系去做抓人杀人的事情。因为,抓人杀人是需要慎重的,一定要站在公理之上。否则,就容易把好事办坏,引起新的社会矛盾。“夫代司杀者杀,是谓代大匠斲”,不由专门机构去做,而任意妄为是越俎代庖!“夫代大匠斲者,稀有不伤其手矣!”一定会搬石头砸自己的脚!

所以,本章从“使民……”的“有为”开讲,到最后,又回归到制度化的“无为”状态。老子之心如此,君王只有始终坚持对道体的敬畏,坚持以制度治国,以民为本才能使社会长治久安!才能得“大顺”之治!