老子智慧:重排心解《道德经》第62章 使民无欲(原第3章)

第62章(原第三章)使民无欲

不尚贤,使民不争;

(统治者)不搞个人崇拜,就不会导致人民争相献媚,起阿谀奉承之风;

不贵难得之货,使民不为盗﹔

不看重奇珍异宝,就不会导致人民巧取豪夺,猎奇献宝;

不见(xiàn)可欲,使民心不乱。

不显露自己的私欲,就不会导致人民胡思乱想,曲意逢迎;

是以圣人之治,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨;

所以,圣人治理天下,就是要做到:让人民衣食无忧(温饱),身强体健(健康)的同时,心境平和(虚心),务实笃行(弱志)。

常使民无知无欲;

要让人民始终保持谦虚谨慎(无知)和戒慎恐惧(无欲),安守本分;

使夫智者不敢为也。

要让那些耍小聪明的人不敢轻举妄动。

为无为,则无不治。

让老百姓乐意遵循制度体系而抵达顺其自然的生活状态,那就没有什么摆不平的事儿了(大顺)。

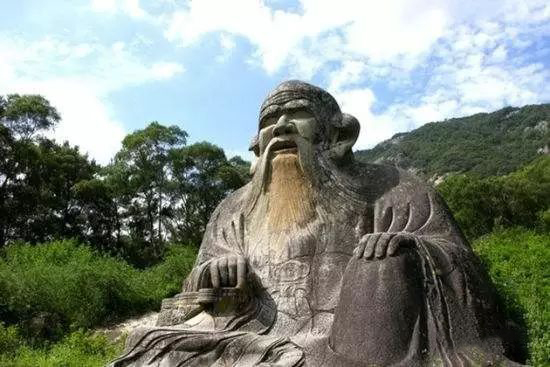

瞧瞧这愤怒的🔨吧!

点评:

本章仍然是接着前章讲统治者的“有为”,但对象转化了,本章的语境从前面几张讲统治者的“有为”转化到“常使”老百姓“为无为”那边去了。

本章也是各方面批评老子愚民思想和老子一书是“君人南面之术”的主要章节。

但这二者的说法在这里并不是“褒义”,都是持有鲜明的贬义色彩的。

我就纳闷了,人尝言“半部论语治天下”,儒家才是口口声声“修齐治平”的功夫;老子一书从道体开讲,到侯王乃至其后的兵法,无不是道,而术在其中!“君人南面之术”不假,但实则是救民于水火之“法”,因为老子之所谓术,其实句句不敢偏离道!此中真意,为荀子师徒得之,而助秦王嬴政一统天下,天下一统,则没有列国诸侯的相互践踏,老百姓终于有了安居乐业的可能了!

老子所有的思考都是在道的层面,作为人间圣贤,他心怀天下苍生福祉,悲天悯人,冀望有明君圣主能体道而行,能一统天下,救百姓于水火;能无为,出现其理想的“大顺”盛世;能无不为,让老百姓都能过上安守本分、顺其自然的理想生活;能让老百姓也无为,能各得其所。所以才有他描述的“小国寡民”之童话世界般的境况勾勒,其实今天的互联网时代,也许才有可能真实现老子的愿望——“民之老死不相往来”,大家都活在数字和虚拟的世界里面,一切行为规范都依赖于计算和数据:无人驾驶、电子购物、电子结算、虚拟现实、信用体系、智能硬件等等,而这些基于规则和数据的运行系统就是某种意义上的天道或说“亦稽式”,人治风险降至最低。

回到本章内容,老子告诫统治者不要搞个人崇拜,不要看重奇珍异宝,不要让人们发现自己的喜好,因为这些都会直接导致人们争相努力去学习、做到和模范,甚至是巧取豪夺,曲意逢迎,阿谀奉承!所以说“不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗﹔不见可欲,使民心不乱。”这些内容都是老子对统治者提出的自律行为。

那统治者自律的目的是什么呢?是要治理好天下,让老百姓过上称心如意的好日子。这种日子是怎样的呢?它不来自房子、车子、票子,而是衣食无忧、身体健康、心境平和、务实笃行!这才是老子心目中的圣人之治,也是统治者要追求的理想。所以说“是以圣人之治,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨”。

其次就是要让人民对天地万物生敬畏之心,不骄不躁,也即是儒家讲的戒慎恐惧和诚敬。所以说“常使民无知无欲”。

其次就是要让那些自私用智、巧取豪夺对人不敢肆意妄为,更不能为所欲为。所以说“使夫智者不敢为也”。

最终要实现老百姓的“为”与侯王的“无为”合二为一,进入到“为无为”的自然状态,此即是第57章所讲的“天地相合,以降甘露,民莫之令而自均”的“人法地、地法天、天法道”的天则状态,天道流行,万物生生不息,各得其所。也就是说,百姓的“为”就是侯王“无为”的发用,侯王的“无不为(治)”就是百姓的“无为”。所以说“为无为,则无不治”。

最后补充一下:

一个劝君王不要搞个人崇拜、不重私欲、不贵奇珍异宝的圣人,怎么会“愚民”?怎么会变成了具有贬义的“君人南面之术”?至少也应该是“君人南面之道”,要说真有“愚民思想”,这里的“民”也应该是“君王”,而不是老百姓。君不见满篇都是对君王“不道”“动之于死地”“敢为天下先”连“恐”带“吓”吗?