老子智慧:重排心解《道德经》第46章 圣人孩之(原第49章)

第46章(原第四十九章)圣人孩之

圣人常无心,以百姓心为心。

圣人没有自己的私心,一心为百姓着想,天下为公;

善者吾善之,不善者吾亦善之,德善;

人们以为“善”的,圣人善待;人们以为不善的,圣人也善待;圣人无善无不善,所以得至善。

信者吾信之,不信者吾亦信之,德信。

人们信任的,圣人信任;人们不信任的,圣人也信任;圣人无信无不信,所以得公信。

圣人在天下,歙歙(xī)焉,为天下浑其心。

圣人治理天下,吞吐施为,只为化解百姓的分别心。

百姓皆注其耳目,圣人皆孩之。

百姓都以耳听目视分辨善恶,判断真假,挥洒忧乐,圣人像孩子一样天真质朴,无丝毫分别心对待世间人事。

点评:

本章内容主要说明圣人之心与百姓之心的异同。

百姓以耳听目视为心,圣人就事论事,在事不在人。善或不善,不过是世俗之见,圣人超然物外,所以无善无恶,无信无不信。所谓“圣人皆孩之”,其实就是儒家的“喜怒哀乐之未发”,就是执中,是心学的致良知。百姓则不然,以闻见之知为知,所以喜怒无常,烦恼困身。

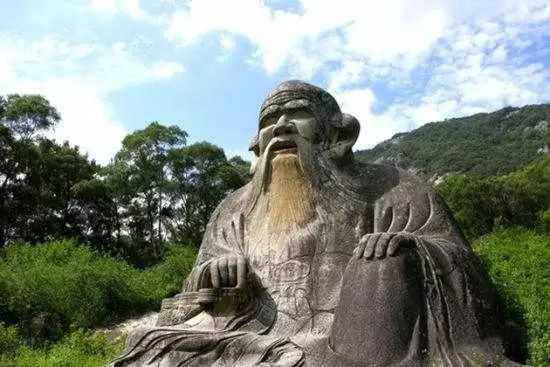

老子所描述的圣人到底长什么样子?我们大多数人终其一生都在寻找,可是我们往往忽略了身边的圣人:婴儿。

刚生下来的婴儿就是圣人的样子,这个在第20章、第34章都有表述;

第20章中讲到,“载营魄抱一,能无离乎?专气致柔,能如婴儿乎?涤除玄鉴,能无疵乎?……天门开阖,能为雌乎?明白四达,能无知(通智)乎?……”这都是圣人的精神状态,而又都是婴儿的状态。

第34章中讲到,“含德之厚,比于赤子。毒虫不螫,猛兽不据,攫(jue2)鸟不搏。骨弱筋柔而握固。未知牝牡之合而脧(zui1)作,精之至也。终日号而不嗄(jia3),和之至也。”这都是的行为状态,也都是婴儿的状态。

婴儿对人没有分别心,没有善与不善,也没有信与不信。

我们终其一生的修行其实就是去抵达这样一种境界,区别在于婴儿是不自觉的,而我们是自觉的。我们要做的就是放弃自觉的我,抵达不自觉的我。圣人教人莫不如此,所以说“圣人在天下,歙歙焉,为天下浑其心”,要人们“涤除玄览”,要人们“致虚极,守静笃”。

向婴儿学习做圣人,跟我们的孩子一起成长,仔细观照我们孩子的分别心是如何被我们和社会打造出来的。几乎我们所有的父母都在不遗余力地、坚定不移地把我们地孩子(圣人)变成一个俗人的同时,我们中的许多人却在积极地寻找回到圣人的状态。这是多么的滑稽,多么的可笑,又是多么的可悲!?假如孩子长大了,“懂事”了,有一天也读到老子的《道德经》了,他会不会觉得哭笑不得——我滴个去,原来如此!吾性本自足,天生具此心,而吾父母造我以执念,铸我以争心,染我以善恶,鞭我以预期,于是,终成就我以一介莽夫,一个泼妇!父母爱我如此,累我亦如此,呜呼哀哉!