老子智慧:重排心解《道德经》第57章 知止不殆(原第32章)

第57章(原第三十二章)知止不殆

道常无,名朴,虽小,天下莫能臣。

道体常存,托物显己,不自有形,不自有名,以朴喻之。道虽卑小隐微不见,万物却不能超越。

侯王若能守之,万物将自宾。

侯王如果能够行无为之道,万物将自愿追随。

天地相合,以降甘露,民莫之令而自均。

天与地交互,甘露普降,百姓不需要被引领而各得其所。

始制有名,名亦既有,夫亦将知止,知止可以不殆。

侯王治理天下,都要做到名副其实,有名必有分,有分必有限,所以要有所为有所不为(知止),懂得有所为有所不为,就可以自强不息(不殆)。

譬道之在天下,犹川谷之于江海。

侯王若能就像道生万物一样治理天下,百姓必然像河流奔向大海一样拥戴他!

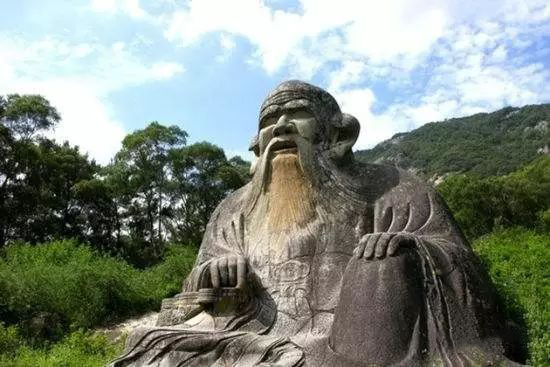

功利千秋的都江堰水利工程全景图

点评:

把本章列在“侯王之道”的首章,是因为本章旗帜鲜明地提出了“侯王若能守之,万物将自宾。”

也就是告诫统治者,应该守道,以道行事,这样就能做到无为而治。道之无为暗含无不为,虽然看不见,却“天下莫能臣”,这是在言道的“独立而不改,周行而不殆”(第一章)的本性。

天道流行,“万物作焉而不辞”,侯王若能守道,能无为,则与天道平齐,做天道的代言人,所以“万物将自宾”,自动俯首称臣,归顺侯王。

但是,侯王必有为!侯王怎么能无为?要治理百姓,要施行仁政,都是有为之举。那么如何才是靠谱的“有为”呢?应该像天地学习!“天地相合,以降甘露,民莫之令而自均”。天地相互作用,风雷涌动,云行雨施,四时流转,甘露普降,而老百姓呢?并没有谁来命令,来引导,自得其所!

天地是道的代言人,不有、不恃、不宰,不争……侯王如何向天地学习?

唯有建制!“天道无亲,常与善人”“圣人执左契,而不责于人”。唯有建立不以人的意志为转移的制度体系才能做到。“始制”者,制之始,制从道来,制尚未有曰朴,有曰制!所以说“始制有名”乃“始有制名”。于混沌处开天地,于无为处见生机!

建制不容易啊,因为不能瞎建啊,要名副其实,所以说“始制有名”,创建名副其实的制度体系!而任何“名”都具有天然的“分”、“限”,所以说“夫亦将知止”,知止则留有余地,能做到名副其实,则可以生长发育而至无限。,而不会虚无缥缈,行不顾言,言不顾行,所以说“知止可以不殆”。

侯王若能如此行道,百姓就会自然而然的归顺和追随,就像河流奔大海一般。所以说“譬道之在天下,犹川谷之于江海。”道之在天下,周流遍布,无孔不入;川谷入江海,奋勇向前,分秒必争!

侯王能不能做到呢?无为与有为,有为与无为,实则是一体两面,无为是本,有为是末;无为是体,有为是用!说无为无不为,是本立道生;有为无以为,是发用流行!

企业家朋友们遇到的各种管理问题,在本还是在末?发用流行的机制、体系在解决末的问题还是在解决本的问题?值得深思。

说那么多都没用,有空去四川看看都江堰水利工程吧,那是最好的“建制”案例,真正的道法自然!不像今天的人,一说管理都是打压堵灭断,把一切都视为洪水猛兽的时候,又不懂得洪水猛兽的“性子”,我们的老祖宗可是从大禹甚至更早的洪荒时代就开始与洪水作斗争,明白治水应该疏通、疏导才算是有效治理,才算是功在当代,利在千秋,而堵的方法虽然简单粗暴,但到最后都是堵民心,治标不治本,甚至会令洪水猛兽变本加厉,最终搬石头砸自己的脚,满盘皆输!