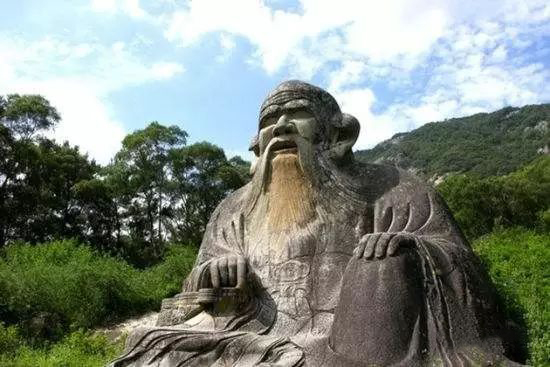

老子智慧:重排心解《道德经》第51章 天道无亲(原第79章)

第51章(原第七十九章)天道无亲

和大怨,必有余怨,安可以为善?

调和大的怨愤,终究还是会有余留的怨恨,怎么会是最好的处理方式呢?

是以圣人执左契,而不责于人。

所以圣人按契约办事,对与其合作的人的行为则不求全责备。

有德司契,无德司彻。

对有修养的人按契约办事,对没有修养的人撤走对他的信任。

天道无亲,常与善人。

天道没有亲疏之别,始终与人为善。

点评:

本章向来不好解读,各家说法区别比较大。解读难点在于“无德司彻”的“彻”。

各种版本里面,多以“彻”为税收,因为周朝有以“彻”为名的税制。

“彻”的本意是“撤走、撤下”,比如《仪礼》中有“有司彻,扫堂”句,就是撤下祭物的意思。也有“通、达”的意思,比如彻底、彻夜、彻悟。

愚以为取税收意思不究竟。

税收制度本来也是一种契约,这种契约虽然是强制的,多数情况会被反对,但未必就是不好的。从老子通篇提到的“圣人”来说,很多时候就是“侯王”的指代,也就是说圣人所执的“左契”或许就是一种税制也未必。

“左契”不可能是各家解读中的贷款、放贷,而且区别于税制而存在,如果这种解读是妥当的,那么侯王给谁放贷呢?给他的子民吗?即便是国家给子民放贷,其性质与税收没有两样,而且,从今天来看,税收相对于放贷应该更温和,又如何放贷为“有德”,而收税却“无德”呢?于理不通啊!

所以,这里的“契”只能是契约的“契”,是一种相互承诺需要遵守的约定。而“彻”必然不能是放贷,应该回归到本义上去解读。

那么,本章到底在讲什么呢?

结合上下文,明显讲的内容应该是与人为善,要积极地预防和化解怨恨。

如何才能超越“大怨”和“余怨”抵达无怨?要像天道一样“无亲”,“无亲”就能按照道的方式运作,自然而然的施为,所以可以做到无论何时都能与人为善,所以说“常与善人”,当然无怨。

而要做到无亲,最好的办法就是恪守承诺,也就是今天我们常说的遵守契约精神,所以说“有德司契”——有修养的人都会遵守契约,或者说对有修养的人按契约办事。可是有人不履行承诺的人怎么办?撤去对他的信任,以后不再相信他,所以说“无德司彻”。不去相信他,也不责怪他,这就做到了“以德报怨”,“以德报怨”是一种内修,我只做我应该做到的,而不苛求对方像我一样。

另外,这里的“圣人执左契”,还可以理解为圣人对天下事一体同仁的视野,认为天下“大怨”自有一份责任,就如同“契约”在身一般,所以说“圣人执左契”,“右契”则是天下苍生的福祉,也就是说“天下神器”的稳当,一般责任在圣人,一半责任在民心。

圣人自是有德之人,所以会恪守天道,积极承担自己的责任。而常人(无德)做不到,所以常人遇到“大怨”会“彻”,这里的“彻”可以通“撤退”,就是绕着走,导致“余怨”丛生,这肯定不能算是善举。天道却不然,始终默默承担,积极运行,所以说“天道无亲”,无亲也就能无怨,所以无论是有德还是无德,天道都是一视同仁,所以说“常与善人”。